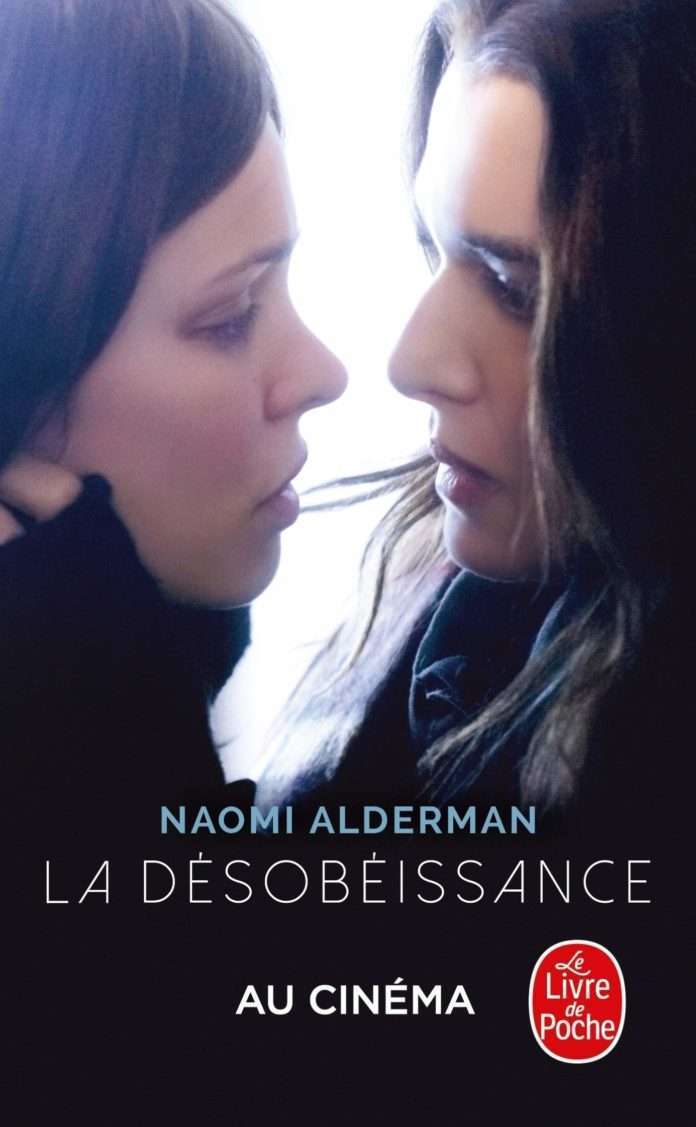

La désobéissance, premier roman de la Britannique Naomi Alderman, pourrait être vue comme un règlement de compte d’une femme contre les us et coutumes du monde juif, contre une religion qui, telle que pratiquée dans la vie de tous les jours, élimine pour ainsi l’être femme. Pensez donc si cette femme est en plus féministe et lesbienne. Catastrophe!

Ce roman, qui a fait plusieurs vagues en Grande-Bretagne lorsqu’il fut publié en 2006, n’en est pourtant rien. Il décrit plus qu’il décrie le monde juif orthodoxe. Il possède aussi de grandes qualités : subtil et audacieux, il mêle avec talent tendresse vache et ironie fine.

Il raconte l’histoire de Ronit, fille de Rav Krushka, un rabbin vénéré de la communauté juive de Hendon (quartier de Londres) qui, au début du récit, vient de mourir. Ronit travaille maintenant à New York, où elle a décidé de s’installer pour échapper à un monde strict qui lui niait toute autonomie. Et ce, d’autant qu’elle avait eu une aventure sentimentale avec une amie d’enfance, Esti, qui s’est mariée plus tard avec Dovid, désigné, lui, comme successeur de Rav. De retour à Hendon, Ronit constate plusieurs choses, dont l’immuabilité de la communauté, et également l’amour qu’Esti lui porte encore.

Dans les préparatifs des cérémonies des morts, Ronit s’interroge plus qu’elle se désole de ce qu’elle constate sur elle et sur les autres. Elle cherche la vérité, mais elle est prête à mentir, comme lorsqu’elle provoque un scandale lors d’un repas du shabbat (qu’elle ne respecte plus depuis longtemps), en avouant, un peu pour rire, un peu pour de vrai, son lesbianisme.

Elle sait pourtant que ce genre de bravade perturbe des gens qui ne demandent qu’à pratiquer leur religion et leurs coutumes en toute tranquillité. D’ailleurs, même si elle ne remet pas complètement en question son style de vie (elle porte toujours des pantalons, fume, allume les lampes le samedi, etc.), elle s’aperçoit au fil des jours que le monde juif, qui l’exaspère la plupart du temps, est meilleur qu’elle ne le pensait. Elle sait qu’elle ne sera pas, ne sera plus une juive orthodoxe, qu’elle ne l’a jamais été. Mais non sans se rappeler qu’elle a déclenché chez Esti un drame, cette dernière voulant tout quitter pour vivre avec elle.

Roman sur l’identité, presque un roman d’initiation, La désobéissance est construite de manière binaire : deux voix se succèdent, entrelaçant le récit de manière dynamique. Une première voix, celle d’un narrateur omniscient, relate le quotidien de la banlieue de Hendon, détaillant avec aménité et parfois avec causticité la vie des juifs hassidim. Une autre voix, celle de Ronit, un monologue, nous donne l’envers de la médaille.

Ce jeu du miroir fait que le roman ne demeure pas en surface de l’univers juif (chaque chapitre commence par une phrase tirée d’écrits hassidim, de la Torah, de la Bible, de psaumes, de prières, etc.), mais acquiert densité et acuité. Il lui évite de tomber dans le manichéisme et la dénonciation, rendant prégnant ce monde à part qu’est la communauté des juifs orthodoxes, qui a moins de préjugés qu’on ne le croit.

Il montre le personnage de Ronit en femme lucide et forte, moins rebelle que fatiguée de ne pas pouvoir toujours être entièrement elle-même. Parce que, comme tout le monde, elle passe sa vie à fuir la vie. Tout en constatant la difficulté d’assumer son homosexualité dans le milieu juif orthodoxe. De désobéir aux préceptes et aux lois millénaires.

La désobéissance / Naomi Alderman, traduit de l’anglais par Hélène Papot. Paris: Éditions de l’Olivier, 2008. 307p.